Cadre Juridique de la Copropriété : Droits et Devoirs – Comprendre les Enjeux Juridiques du Vivre-Ensemble

Dans un contexte d’urbanisation croissante, la copropriété s’est imposée comme un mode d’habitat incontournable en France. Ce régime juridique complexe, régi principalement par la loi du 10 juillet 1965 et ses nombreuses modifications, organise la coexistence de propriétaires au sein d’un même immeuble. Entre parties privatives et parties communes, assemblées générales et règlement de copropriété, ce statut juridique particulier génère un entrelacement de droits et d’obligations qu’il convient de maîtriser.

Fondements juridiques de la copropriété en France

La copropriété en France repose sur un socle législatif solide dont la pierre angulaire demeure la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Ce texte fondateur, maintes fois modifié, notamment par la loi ALUR de 2014 et la loi ELAN de 2018, définit la copropriété comme l’organisation juridique d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots. Chaque lot comprend une partie privative et une quote-part des parties communes, exprimée en tantièmes.

Le décret du 17 mars 1967, complété par celui du 27 mai 2004, précise les modalités d’application de cette loi et détaille le fonctionnement quotidien des copropriétés. Ces textes constituent l’ossature juridique qui encadre les relations entre copropriétaires, et entre ces derniers et le syndicat des copropriétaires, entité dotée de la personnalité morale représentant l’ensemble des copropriétaires.

Plus récemment, la loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) a introduit des modifications substantielles visant à simplifier la prise de décision en assemblée générale et à faciliter les travaux de rénovation énergétique, préoccupation majeure de notre époque. Cette évolution législative témoigne de la nécessité d’adapter constamment le cadre juridique aux enjeux contemporains de l’habitat collectif.

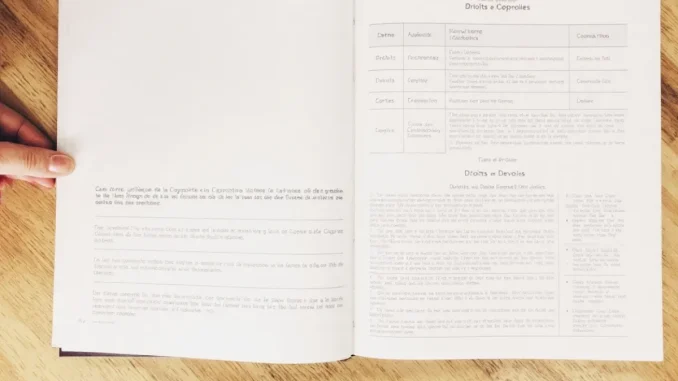

Les organes de la copropriété : rôles et pouvoirs

La gouvernance d’une copropriété s’articule autour de trois organes principaux : l’assemblée générale, le conseil syndical et le syndic. Chacun dispose de prérogatives spécifiques et contribue au bon fonctionnement de l’ensemble immobilier.

L’assemblée générale constitue l’organe souverain de décision. Elle réunit l’ensemble des copropriétaires au moins une fois par an et statue sur toutes les questions relatives à la vie de la copropriété : approbation des comptes, vote du budget prévisionnel, décision de travaux, élection du syndic et des membres du conseil syndical. Les décisions y sont prises à différentes majorités (simple, absolue, double majorité de l’article 26, unanimité) selon l’importance des résolutions soumises au vote.

Le conseil syndical, composé de copropriétaires élus par l’assemblée générale, assiste le syndic et contrôle sa gestion. Son rôle, essentiellement consultatif, s’est renforcé au fil des réformes législatives. Il constitue un intermédiaire précieux entre le syndic et l’ensemble des copropriétaires, et peut être investi de délégations de pouvoirs spécifiques par l’assemblée générale dans certains domaines.

Quant au syndic, professionnel ou bénévole, il est le mandataire du syndicat des copropriétaires. Ses missions sont multiples : exécution des décisions de l’assemblée générale, administration de l’immeuble, gestion comptable et financière, représentation du syndicat dans tous les actes civils et en justice. Son contrat, d’une durée maximale de trois ans, définit précisément ses obligations et sa rémunération. Dans l’exercice de ses fonctions, le syndic peut être amené à consulter des ressources spécialisées en gestion immobilière pour garantir une administration optimale de la copropriété.

Droits fondamentaux des copropriétaires

En tant que propriétaire d’un lot de copropriété, chaque copropriétaire dispose de droits substantiels qu’il peut exercer tant sur les parties privatives que sur les parties communes.

Sur sa partie privative, le copropriétaire jouit d’un droit de propriété quasi absolu, lui permettant d’user, de jouir et de disposer librement de son bien. Il peut ainsi l’occuper personnellement, le louer, le vendre ou même le transformer, sous réserve toutefois de respecter la destination de l’immeuble et les stipulations du règlement de copropriété. Cette liberté trouve également ses limites dans l’obligation de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne pas porter atteinte à la solidité de l’immeuble.

Concernant les parties communes, chaque copropriétaire dispose d’un droit de jouissance proportionnel à ses tantièmes. Ce droit s’accompagne d’un pouvoir de participation aux décisions collectives lors des assemblées générales, où son vote est pondéré en fonction de sa quote-part. Il bénéficie également d’un droit à l’information étendu : consultation des documents de la copropriété, notification des procès-verbaux d’assemblée, accès aux pièces justificatives des charges.

Le copropriétaire peut également contester les décisions d’assemblée générale qu’il estime irrégulières devant le tribunal judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de leur notification. Ce droit de recours constitue une garantie fondamentale contre d’éventuels abus de majorité.

Obligations et responsabilités des copropriétaires

La vie en copropriété génère un ensemble d’obligations pour chaque propriétaire, dont le non-respect peut engager sa responsabilité civile voire pénale dans certains cas.

La principale obligation financière consiste au paiement des charges de copropriété. Ces charges, réparties selon les clés de répartition définies dans le règlement de copropriété, couvrent les dépenses de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, ainsi que les services collectifs. Leur non-paiement peut entraîner des procédures de recouvrement pouvant aller jusqu’à la saisie immobilière dans les cas les plus graves.

Les copropriétaires sont également tenus de respecter le règlement de copropriété, document contractuel qui définit l’organisation et le fonctionnement de l’immeuble. Ce règlement peut imposer des restrictions à l’usage des parties privatives (interdiction de certaines activités professionnelles, limitations concernant les animaux domestiques, etc.) que chacun doit observer scrupuleusement.

Une autre obligation majeure concerne la réalisation des travaux nécessaires dans les parties privatives lorsqu’ils conditionnent la préservation de l’immeuble. Ainsi, un copropriétaire ne peut s’opposer à l’exécution de travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale, même si ces travaux doivent s’effectuer à l’intérieur de son lot.

Enfin, chaque copropriétaire doit informer le syndic de tout changement concernant son lot (vente, location, travaux) et lui communiquer ses coordonnées actualisées, facilitant ainsi la gestion administrative de la copropriété.

Contentieux en copropriété : prévention et résolution

Les conflits en copropriété sont fréquents et peuvent porter sur des sujets variés : contestation de charges, troubles de voisinage, non-respect du règlement, irrégularités dans la gestion du syndic, etc. Pour les prévenir ou les résoudre, plusieurs mécanismes juridiques sont à disposition.

La médiation constitue un mode alternatif de résolution des conflits particulièrement adapté au contexte de la copropriété. Depuis la loi du 23 mars 2019, le recours à un médiateur est même obligatoire avant toute action judiciaire pour certains litiges de voisinage. Cette procédure souple et confidentielle permet souvent de trouver une solution amiable, préservant ainsi les relations de voisinage.

En cas d’échec de la médiation, le tribunal judiciaire devient compétent pour trancher la plupart des litiges relatifs à la copropriété. Il peut être saisi par un copropriétaire, le syndic ou le syndicat des copropriétaires selon la nature du différend. Les actions en justice doivent respecter des délais stricts, notamment le délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale.

Pour les copropriétés en difficulté financière, des procédures spécifiques ont été instaurées par la loi ALUR, comme les mesures d’administration provisoire ou le plan de sauvegarde. Ces dispositifs visent à redresser la situation financière du syndicat et à préserver le patrimoine immobilier collectif.

Évolutions récentes et perspectives du droit de la copropriété

Le droit de la copropriété connaît une évolution constante pour s’adapter aux transformations sociétales et aux nouveaux enjeux environnementaux.

La transition énergétique constitue un défi majeur pour les copropriétés. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a renforcé les obligations en matière de rénovation énergétique des bâtiments, avec notamment l’interdiction progressive de location des « passoires thermiques ». Ces dispositions incitent les copropriétés à engager des travaux d’amélioration de la performance énergétique, facilités par des mécanismes de vote assouplis et des aides financières spécifiques.

La numérisation transforme également la gestion des copropriétés. La notification électronique des documents, le vote par correspondance ou à distance, la tenue d’assemblées générales en visioconférence sont désormais entrés dans les pratiques courantes, accélérés par la crise sanitaire. Ces innovations technologiques simplifient les procédures et favorisent la participation des copropriétaires.

Enfin, l’émergence de nouvelles formes d’habitat partagé, comme l’habitat participatif ou les coopératives d’habitants, questionne le modèle traditionnel de la copropriété et pourrait influencer ses évolutions futures, vers des modes de gouvernance plus collaboratifs et une plus grande implication des résidents dans la gestion de leur lieu de vie.

La copropriété, régime juridique complexe et en constante évolution, organise la cohabitation de propriétaires aux intérêts parfois divergents au sein d’un même immeuble. Elle repose sur un équilibre délicat entre droits individuels et obligations collectives, entre liberté d’usage et respect du bien commun. Maîtriser ce cadre juridique s’avère essentiel pour tout copropriétaire soucieux de défendre ses droits tout en contribuant à l’harmonie de la vie collective. Face aux défis contemporains que représentent la transition énergétique, la numérisation et l’émergence de nouvelles aspirations en matière d’habitat, le droit de la copropriété poursuivra sans doute sa mue pour concilier protection du patrimoine immobilier, développement durable et bien-être des résidents.